Perspektif Reformed Tentang Theologi Kontekstual

oleh: Ev. Yakub Tri Handoko, M.A., Th.M.

Pendahuluan

Upaya menciptakan suatu theologi kontekstual bukanlah wacana yang baru dalam dunia pertheologian Indonesia. Wacana ini juga bukan milik eksklusif suatu golongan. Theolog injili (misalnya Chris Marantika), oikumenikal (Eka Darmaputera) maupun Katolik (J.B. Banawiratma) menawarkan wacana yang sama, meskipun bentuk dan motivasi di balik upaya itu mungkin berbeda.

Pada tingkat Asia, pergumulan ini telah melahirkan para theolog kontekstual yang terkenal, seperti Bong Rin Ro, Choan-Seng Song, Kosuke Koyama dan Stanley J. Samartha. ATA (Asia Theological Association) bahkan sedang menggarap seri tafsiran Alkitab yang bercorak Asia. Seri ini merupakan kerja sama mayoritas anggota ATA.

Tidak dapat disangkal, keinginan untuk melepaskan diri dari “kolonialisme theologi” Barat sudah demikian mengkristal. Tidak jarang muncul pernyataan negatif tentang “theologi Barat”. Charles W. Forman berpendapat, “Christian has been breaking with the idea that it depends on a Western base and has been asserting its Eastern identity…Non-Western Christianity has come of age”. [1] Lynn de Silva dari Sri Lanka bahkan berkomentar, “Christianity in the West is desperately in need of help, and it is the Third World that may provide this help”. [2] Bong Rin Ho menegaskan pendapat John Baillie “theological ideas are created on the Continent (Europe), corrected in Great Britain, and corrupted in America” dengan menambahkan “and crammed into Asia”. [3]

Terlepas dari kerancuan historis dan kekurangjelasan batasan “theologi” yang dipakai dalam pernyataan tersebut, semangat di baliknya tetap menjadi milik bersama theolog dunia ketiga, termasuk theolog Indonesia. Pertanyaan logis yang muncul adalah “apakah pembentukan theologi kontekstual tersebut realistis? Apakah itu bukan sekadar wacana atau utopia?”

Sejarah Singkat

Menelusuri sejarah theologi kontekstual di Indonesia merupakan tugas yang sangat rumit dan kompleks. Kesulitan ini berkaitan dengan ambiguitas arti “kontekstual” dan “theologi” (lihat re-definisi terminologi). Data sejarah berikut tidak membedakan secara tegas akomodasi, indigenisasi maupun kontekstualisasi. Perbedaan antara kontekstualisasi injil dan theologi juga tidak terlalu diperhatikan. Langkah ini ditempuh mengingat kontekstualisasi theologi merupakan hasil suatu proses panjang dan pergumulan sebelumnya.

Titik awal penting pengembangan theologi kontekstual dimulai dari sebuah konsultasi di Bossey, Switzerland, pada bulan Agustus 1971. [4] Ide ini dilandaskan pada keyakinan bahwa “both the approach and content of theological reflection tend to move within the framework of Western questions and cultural presuppositions, failing to vigorously address the gospel of Jesus Christ to the particular situation” (garis bawah penulis). [5] Sejak konsultasi ini theologi kontekstual tidak hanya menjadi pergumulan individual. Theologi kontekstual telah menjadi perhatian berbagai institusi Kristen yang bergerak dalam bidang misi maupun pengembangan theologi. Bahkan kekristenan Barat mulai menjadikan isu ini sebagai salah satu pergumulan theologis mereka.

Di Indonesia sendiri kesadaran untuk memperhatikan kultur pribumi sudah muncul lama. Pada pertengahan abad XIX Coolen telah meleburkan theologi Kristen ke dalam kultur Jawa. Ia bahkan menolak sakramen baptisan dan perjamuan kudus karena dianggap sebagai kultur Barat. [6] Praktek ini diperbaiki oleh Paulus Tosari. Ia mengabarkan injil menggunakan kultur Jawa (penggunaan tembang dan wayang) dan bertolak dari pemikiran Jawa (Rasa Sedjati), tetapi ia tetap mempraktekkan sakramen. [7] Kyai Sadrach Surapranata juga mengembangkan ajaran Kristen dari pengharapan orang Jawa tentang kedatangan Ratu Adil dan Dewi Sri. [8] Pemikiran yang paling terarah tentang kontekstualisasi tologi mungkin dipelopori oleh B. M. Scuurman di sekolah Bale Wijata di Malang tahun 1927. Ia bahkan sudah mengusulkan persyaratan bertheologi di Jawa. [9] Benih pemikiran yang telah lahir ini pada kenyataannya kurang diikuti oleh usaha yang sistematis dan mendalam untuk membangun theologi Indonesiawi. Refleksi theologi Indonesia secara umum sampai tahun 1940 masih berorientasi pada pola Barat.

Periode 1940-1945 ditandai dengan menjamurnya kemandirian gereja. Kemandirian ini disebabkan faktor politis yang terjadi. Para penginjil luar negeri sudah tidak bebas lagi memberikan pendidikan theologi, sehingga beberapa sekolah theologi terpaksa ditutup. Meskipun di beberapa tempat posisi pengajar di sekolah theologi lokal diambil alih oleh orang pribumi, tetapi tidak ada refleksi theologi baru yang bersifat Indonesiawi. [10]

Perubahan signifikan terjadi setelah kemerdekaan. Pembukaan kembali beberapa sekolah theologi diiringi dengan pencarian hakiki tentang dasar dan tujuan sekolah theologi. Dalam konteks pencarian ini, S. Marantika mengusulkan agar theologi selaku upaya ilmiah dimulai dari Indonesia. Theologi harus bertumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia sekarang ini. [11] Pokok yang ingin dicapai pada periode ini hanya sebatas mengupayakan agar problematika theologis dari Barat tidak memainkan peran utama. [12] Masa-masa sesudah itu diwarnai dengan perhatian para theolog terhadap kekhasan suatu etnis dan keadaan Indonesia secara umum. Perkembangan ini tidak sampai pada tahap pembentukan theologi yang berakar dari pemahaman etnis maupun konteks Indonesia secara umum.

Seiring bergulirnya waktu, aspirasi untuk menciptakan theologi kontekstual yang Indonesiawi semakin mendapat tempat. Gerakan oikumene Asia atau dunia dan publikasi theolog kontekstual Asia turut menumbuhkan benih pemikiran yang sudah lama tertanam. Beberapa theolog hanya memberikan wacana dan menerangkan proses yang harus ditempuh. Yang lain hanya menaruh perhatian pada metode penyampaian theologi. Sebagian telah melangkah lebih jauh dengan pembentukan “theologi” yang berakar dari konteks Indonesia. Fokus utama dalam konteks Indonesia yang mendapat perhatian paling besar adalah pluralitas agama. Beberapa theolog oikumenikal bahkan telah menjadi seorang pluralis, misalnya Ioanes Rakhmat.

Theologi Reformed: Theologi Universal dan Kontekstual

Theologi Reformed – sedikit atau banyak, sengaja atau tidak, benar atau salah – telah diberi label sebagai theologi yang anti perubahan. [13] Theologi Reformed dianggap theologi yang tidak peka zaman dan eksklusif. H. Henry Meeter menyinggung pandangan umum tentang theologi Reformed dan politik:

The remark is made at times that Calvinisme may be good enough as a theological system but that it has no political program to offer beyond a few general truths concerning the sovereignty of God in all areas of life and the obedience which citizens owe the government. It is claimed that Calvinisme has never developed a political system of its own. Or, if it is allowed that it has developed such a system, it is said to consist of mere abstract theories which have never been tried in the political arena to show whether they are workable or not. [14]

Pandangan di atas merupakan bentuk penyangkalan historis dan misinterpretasi terhadap konsep theologi Reformed. Alister McGrath menulis, “Calvin addressed real and specific human situations – social, political, and economic…(he) was a theologian sharing the life of his people and attempting to interpret and apply the gospel in that situation”. [15] Sejarah bahkan mencatat kontribusi penting pemikiran Calvin bagi kota Geneva.

Calvin’s chief title to a place in history rests upon his success as a legislator. As a theologian he was a follower; as a legislator he was a pioneer. His system of doctrine was derived, while his political economy broke new ground and based the social edifice on new principles. Certainly he is entitled to the credit of having established a political and legal system on a model of its own, which has profoundly influenced, directly or indirectly, all subsequent democratic institutions. [16]

Tokoh Reformed lain yang sangat peduli dengan konteks hidupnya adalah Abraham Kuyper. [17] Ia menganggap aplikasi theologi Reformed harus nampak dalam setiap aspek kehidupan. Menjadi orang Reformed berarti mengakui ke-Tuhanan Kristus atas semua aspek hidup seperti seni, ilmu dan politik. Pandangan ini selanjutnya diadopsi oleh Cornelius van Til, seorang apologet Reformed yang sangat terkenal. Dengan kata lain, Calvin, Kuyper dan Van Til adalah theolog kontekstual pada zaman mereka.

Ada dua kebenaran fundamental utama bagi perhatian gereja terhadap konteks. Pertama, kedaulatan Allah. [18] Kedaulatan Allah telah menjadi dasar bagi seluruh bangunan theologi Reformed. Allah bukanlah Allah orang Kristen saja. Ia adalah Allah seluruh bumi. Ia terlibat dalam setiap detail kehidupan manusia. Ia bisa dan berhak menggunakan segala sesuatu untuk merealisasikan rencana-Nya, termasuk rencana keselamatan. “Berperan” dalam rencana Allah bagi orang Reformed harus dipahami dalam skala yang lebih komprehensif dan holistik. Dalam konsep theologi yang teokratis tidak ada perbedaan antara yang sakral dan sekuler. Taurat mengajarkan keterlibatan Allah secara eksplisit dalam kehidupan sehari-hari bangsa Israel. Menurut M. Eugene Osterhaven, salah satu alasan fundamental di balik motif theologis-kritis dalam perjuangan manjaga lingkungan adalah “the earth is the Lord’s”. [19]

Kedua, common grace. [20] Melalui anugerah Allah beberapa aspek sosial, kultural dan politik tetap terjaga dari kontaminasi akibat distorsi dosa. Orang Kristen harus bersikap kritis dalam menganalisa dan menyeleksi elemen-elemen konteks. Firman Tuhan adalah hakim, bukan pelayan konteks. Berpijak pada fakta bahwa segala kebenaran adalah kebenaran Allah, Arthur F. Holmes menasehatkan supaya orang percaya harus selalu mengontrol setiap praktek moral dan lembaga sosial menurut penilaian hukum Allah yang konstan dan menerapkan hukum tersebut dengan cara-cara yang lebih baik. [21]

Perspektif di atas harus menjadi cermin dan landasan bagi keterlibatan theologi Reformed dalam menjawab pergumulan kontemporer yang ada. Keterlibatan ini tidak berarti theologi Reformed melayani konteks. Sebaliknya, konteks harus menjadi ancilla theologiae (pelayan theologi). Theologi tidak boleh diletakkan di bawah konteks dengan tujuan mengemis akseptabilitas. Jadi, keterlibatan theologi Reformed dalam suatu konteks tidak harus bersifat kooperatif. Kadang keterlibatan tersebut bersifat evaluatif dan kritis.

Proses Menuju Theologi Indonesiawi

Proses menuju theologi kontekstual (baca: theologi Indonesiawi) jauh lebih rumit daripada proses kontekstualisasi Injil. Batasan gospel core relatif mudah ditentukan daripada theology core. Selain itu kontekstualisasi Injil hanya menyentuh area soteriologi, sedangkan kontekstualisasi theologi mencakup area yang lebih luas dan komprehensif. Rangkaian proses dan permasalahan di bawah ini akan menjawab pertanyaan yang sudah dikemukakan pada bagian pendahuluan, “apakah theologi Indonesiawi sesuatu yang realistis, sekadar wacana atau hanya utopia?”

Re-definisi Terminologi

Barat

Istilah pertama yang perlu diperjelas supaya tidak menimbulkan ambiguitas arti adalah “Barat”. Apa yang dimaksud dengan “Barat”? Meminjam istilah sosiologi, “kultur Barat” bukan sekadar mengacu pada posisi geografis, tetapi pada mentalitas. [22] Dalam pembahasan “kultur Barat” persoalan jauh lebih sederhana, karena kultur merupakan ekspresi eksplisit dari mentalitas. Ada keterkaitan yang erat antara mentalitas dan kultur. Di sisi lain, istilah “theologi Barat” dapat lebih mudah diceraikan dari mentalitas Barat, karena theologi berakar dari wahyu Allah, bukan dari pergumulan kontekstual. Hal ini tidak berarti bahwa theologi bersifat in-kontekstual. Secara ontologis tidak ada suatu theologi yang tidak kontekstual. Manusia bertheologi di dalam konteks, bahkan wahyu Allah juga diberikan dalam konteks. Namun, theologi harus mulai dari teks, bukan dari konteks. Ambiguitas arti ini merupakan tugas awal yang memerlukan klarifikasi. Theolog kontekstual harus membuat garis pemisah yang tebal antara theologi secara an sich dan kultur Barat sebagai bungkusnya. Memang tidak dapat disangkal bahwa “theologi Barat” muncul dalam konteks tertentu, tetapi sejauh mana konteks tersebut menentukan isi theologi masih merupakan tanda tanya besar. Benarkah ada theologi yang muncul dari dan terkait dengan mentalitas Barat? Apakah karena theologi sebagai ilmu lahir dan dewasa di Barat berarti “theologi Barat”?

Dalam skala yang lebih sempit, istilah “konteks Indonesia” juga tidak mudah untuk didefinisikan. Kata “konteks” mencakup beragam aspek dan dan variabel. Batasan “Indonesia” dalam konteks “theologi yang Indonesiawi” juga sangat kabur. Tugas awal kembali menanti theolog kontekstual Indonesia untuk menemukan dan mendefinisikan apa yang disebut “konteks Indonesia” (bukan konteks kedaerahan suatu suku). Tugas menjadi lebih sulit apabila konteks dihubungkan dengan perkembangan. Konteks, atau lebih jelas Indonesia, terus mengalami perubahan. Apakah “konteks” hanya mencakup elemen-elemen yang permanen dan tradisional? Ataukah konteks juga menyentuh produk modernisasi dan westernisasi yang telah dan terus berlangsung? Berpegang pada batasan yang jelas antara akomodasi, indegenisasi dan kontekstual/inkulturasi, [23] pengertian “konteks” dalam topik ini seharusnya menyangkut arti yang kedua. Hal ini berarti ada elemen-elemen kultur Barat tertentu yang sudah melebur dan tidak terceraikan dari konteks kontemporer Indonesia. Salah satu contoh adalah kultur keterbukaan yang sekarang menjadi wacana sosial dan politik. “Keterbukaan” bukanlah elemen tradisional budaya Indonesia (atau Jawa). Apakah keterbukaan ini bagian dari konteks Indonesia?

Theologi

Istilah “theologi” sudah sangat lazim didengungkan, tetapi kelaziman ini tidak berarti bahwa istilah ini dipahami secara sama oleh pemakainya. Dialog antar aliran theologi seringkali menemui jalan buntu karena kerancuan istilah yang dimaksud. Penulis merasa perlu memaparkan sketsa sejarah secara ringkas tentang penggunaan istilah “theologi”. [24]

Istilah theologi bukanlah istilah Alkitab. Theologia mula-mula dipahami secara sempit, merujuk pada pemahaman tentang Allah (Clement of Alexandria dan Eusebius of Caesarea). Pengertian modern tentang theologia sebagai disiplin/ilmu tentang hal-hal yang sakral baru muncul pada abad XII-XIII, seiring dengan berkembangnya University of Paris. Selanjutnya istilah ini dipahami dalam konteks kehidupan yang praktis. Theologi tidak lagi menjadi konsumsi intelektual seperti pada zaman skholastik. Perkembangan selanjutnya hanya menghasilkan kerancuan. McGrath, mengutip Edward Farley, mengatakan:

Theology has changed its meaning from its classic sense of “a heartfelt knowledge of divine things” to the mastery of different and unconnected techniques. Theology has become fragmented into a collection of unrelated theoretical and practical disciplines, and lost any sense of coherence. No longer is theology a unitary disciplines; it has become an aggregate of unrelated specialties. The debate now ranges more widely than this, and has raised questions about the “architecture of theology” – for example, the relationship between biblical studies and systematic theology, or systematic and pastoral theology. [25]

Kejelasan arti “theologi” sangat berpengaruh pada pemahaman keseluruhan tentang theologi kontekstual. Kritikan John Baillie dan Bong Rin Ro menunjukkan inkonsistensi dan kerancuan istilah yang dipakai. Stomach Theology yang dikembangkan Wayan Mastra di kalangan orang miskin di pulau Bali [26] ternyata secara esensial tidak lebih daripada sekadar metode kontekstualisasi. Tidak ada konstruksi maupun titik pertemuan dengan theologi (pemahaman) orang Bali. Apa yang dilakukan Mastra sebenarnya lebih tepat disebut kontekstualisasi injil.

De-kontekstualisasi

Sebelum membangun suatu theologi dalam konteks tertentu, theolog kontekstual harus menemukan, meminjam istilah dari kontekstualisasi injil, apa yang disebut theology core. Proses ini disebut de-contextualization, yaitu “the task of sorting and seeking the originals”. [27] Setelah “theologi Alkitab” berhasil dikeluarkan dari bungkusnya (konteks historis suatu kitab atau teks), kebenaran yang telanjang (naked truth) itu lalu diberi bungkus yang baru.

Ada beberapa hal mendasar berkenaan dengan proses ini. Pertama, selain konteks umum Alkitab (budaya Yahudi untuk PL dan Yunani untuk PB), suatu kitab atau teks juga berangkat dari suatu konteks historis yang khusus. Penulis Alkitab membahas keadaan tertentu yang dihadapi jemaat.

Kedua, untuk kitab-kitab PB proses ini harus dilakukan dengan lebih berhati-hati. Tidak semua pemikiran penulis Perjanjian Baru berawal atau dipengaruhi oleh budaya Hellenis. Studi theologi PB menunjukkan pengaruh PL yang dominan dalam pembentukan theologi penulis PB. Bahkan Paulus yang dididik dalam lingkungan Hellenis pun sangat berkiblat pada PL.

Ketiga, penggunaan beberapa konsep dan kosa kata dari sumber non-biblikal dalam PB tidak selalu mengindikasikan bahwa konsep penulis PB benar-benar berakar dari sumber tersebut. Dalam banyak kasus penggunaan tersebut tidak lebih daripada sekadar pengungkapan kebenaran universal iman Kristen dalam konsep berpikir Hellenistik. Fakta ini menuntut koherensi dan kekomprehensifan proses de-kontekstualisasi.

Keempat, proses ini harus dimulai dengan konsensus tentang metode hermeneutik yang harus dipakai.[28] Perbedaan cara mendekati teks akan menghasilkan theology core yang berbeda. Contoh yang paling konkret adalah de-mythologization Bultmann yang didasarkan pada filsafat eksistensialisme. Berpijak pada keyakinan bahwa para penulis PB tidak eksistensial (dipengaruhi oleh konsep zaman), ia berpendapat bahwa rujukan pada hal-hal yang supranatural, misalnya pengusiran setan, tiga bagian dunia, kebangkitan, dsb., adalah produk kultur Hellenistik yang harus dipisahkan guna menemukan “injil yang sesungguhnya”. Akibatnya ia membedakan antara historical Jesus dan kerygmatic Jesus. Bagi Bultmann kebangkitan Yesus bukanlah sesuatu yang esensial. Hal ini berkontradiksi dengan apa yang selama ini dipercayai oleh mayoritas umat Kristen. Kesulitan hermeneutis juga bisa terlihat dari keberagaman interpretasi di kalangan theolog injili. Menggunakan metode hermeneutik yang sama tidak selalu bermuara pada interpretasi yang sama. Presupposisi theologis seseorang seringkali terlibat dalam penafsiran, terutama berkenaan dengan ayat-ayat tertentu yang terkesan bertentangan denagan presupposisi tersebut.

Mengenali Batasan-batasan

Seandainya dua proses di atas berhasil dilalui, ada beberapa batasan yang perlu dipahami dalam upaya mengkontekstualisasikan theology core.

1. Beragam theologi yang dimunculkan dalam konteks berbeda harus bersifat melengkapi, bukan kontradiksi.[29] Batasan ini didasarkan pada pemikiran logis bahwa tidak ada dua kebenaran yang berkontradiksi. Seandainya dua macam theologi ternyata berkontradiksi salah satu di antaranya pasti salah atau dua-duanya salah.

2. Theologi kontekstual tidak boleh berkontradiksi dengan theology core. Apa yang bersifat kontekstual tidak boleh bertentangan dengan apa yang universal. Sebagai contoh, penekanan pada konsep Allah yang monoteistik mungkin bisa menjadi suatu pilihan untuk proses bertheologi di Indonesia, tetapi penekanan ini tidak boleh mengaburkan konsep Tritunggal yang bersifat universal.

3. Topik theologi yang dikontekstualisasikan tidak boleh dijadikan pondasi theologi. Kesalahan esensial Theologi Pembebasan, Theologi Penderitaan, Theologi Kerbau dan lain-lain terletak pada “eksploitasi” suatu teks atau ajaran Alkitab menjadi pondasi theologi yang mengharuskan semua theology core yang lain sesuai dan mendukung teks tersebut. Tidak jarang metode eisegese dipakai dalam de-kontekstualisasi. Theology core dalam Alkitab harus menjadi pedoman dan dasar. Hesselgrave berkata, “theological reflection without epistemological control and revelatory givens can lay no valid claim to being Christian”. [30]

4. Motivasi di balik kontekstualisasi theologi hanya sebatas menjadikan suatu theologi sebagai jembatan penginjilan. Theologi kontekstual bukanlah kunci atau penentu pemberitaan injil diterima atau ditolak. Betapa pun efektif suatu theologi kontekstual, pertobatan dan penerimaan injil merupakan pekerjaan Roh Kudus.

5. Motivasi untuk melepaskan diri dari “theologi Barat” bukanlah motivasi mulia untuk theologi kontekstualisasi. Mentalitas ini tidak menghargai sejarah. Bukankah theologi yang selama ini dicap sebagai “theologi Barat” telah turut membentuk konsep berpikir theolog dan gereja? Paul G. Hiebert berhasil mendeteksi kesalahan ini. Ia menulis,

“contemporary cultural contexts are taken seriously, but historical contexts are largely ignored. In each culture Christian face new questions for which they must find biblical answers...they can learn much from church history…to become a Christian is to become a part of a new society, and that history must be learned”.[31]

Pemisahan diri dari “theologi Barat” harus dimulai dari pemisahan semua “pengaruh Barat” yang telah melekat dalam pikiran theolog dan gereja. Pertanyaan adalah “apakah pemisahan ini mungkin?”

6. Pembentukan theologi kontekstual tidak boleh mengabaikan tugas untuk menyampaikan seluruh maksud Allah (Kisah 20:27). Theologi kontekstual harus dipahami dalam konteks misi, bukan konteks pembangunan theologi jemaat. Jemaat membutuhkan theologi universal yang holistik dan yang membawa mereka pada pengenalan tentang Allah yang sesungguhnya. Tujuan utama bertheologi bukan mengaplikasikan diri secara tepat dalam suatu konteks (konteks-sentris), tetapi teosentris. Theologia a Deo docetur, Deum docet, et ad Deum ducit (theologi diajar oleh Allah, mengajarkan tentang Allah dan memimpin pada Allah).

Refleksi Ulang

Melalui pemaparan tiga proses menuju theologi kontekstual dan berbagai kesulitan yang menyertainya, penulis mengajak semua pembaca untuk merefleksikan ulang theologi Indonesiawi. Usaha ini bukanlah pergumulan sederhana. Sangat disayangkan kalau selama ini pembentukan theologi kontekstual hanya merupakan hasil dari satu perspektif. Usaha ini merupakan pergumulan interdisipliner seluruh arsitektur theologi: biblikal, praktikal/misi, historikal dan sistematis. Sejauh ini belum muncul (atau mungkin tidak akan muncul?) suatu theologi Indonesiawi yang benar-benar berakar dari teks dan konteks. Semua kesulitan yang ada menjadi cermin bagi theolog Indonesia untuk menjawab pertanyaan “apakah pembentukan theologi kontekstual tersebut realistis? Apakah itu bukan sekadar wacana atau utopia?”

Tanpa bermaksud mengecilkan arti atau menyurutkan semangat, beberapa pemikiran “baru” tentang proses bertheologi di Indonesia mungkin perlu dipaparkan. Pemikiran ini tetap mengekspresikan kepedulian terhadap konteks dan semangat bertheologi secara nyata. Pemikiran ini mungkin bisa dijadikan dasar berpijak bagi solusi real yang akan diambil. Pertama, istilah “theologi kontekstual” sebaiknya dihindari, karena sangat ambigius dan bisa menyesatkan. Kedua, konteks kontemporer Indonesia sebetulnya tidak jauh berbeda dengan konteks Alkitab. Kekristenan sebagai minoritas (I Petrus), merebaknya ajaran sesat (Kolose, Galatia, II Petrus dan Yudas), penindasan kaum miskin (Yakobus), pluralitas agama (Kisah 17), kebusukan politik (Pilatus, Sanhendrin, penganiayaan oleh kaisar Romawi). Bukankah ide di balik theologi kontekstual adalah pencarian jawaban Alkitab atas berbagai permasalahan di atas? Dengan kata lain, tugas theolog bukanlah membangun theologi baru dalam suatu konteks, tetapi hanya mengaplikasikan ajaran lama ke dalam konteks yang baru. Fakta bahwa theologi Kristen dianggap tidak kontekstual bukan kesalahan theologi, karena Alkitab cukup komprehensif menjawab berbagai konteks yang mirip dengan konteks kontemporer Indonesia. Kesalahan terletak pada keengganan para theolog untuk memberitakan “seluruh maksud Allah”. Ketiga, theologi harus difungsikan sebagaimana mestinya. Salah satu tugas theologi Reformed adalah memperlengkapi jemaat dengan informasi kognitif yang terorganisasi. Informasi kognitif tersebut juga mencakup “the major loci and cardinal doctrines of Christian theology as set forth in Holy Scripture” dan “philosophical, ideological, and religius themes of contemporary thought where they affect the content of the Christian gospel construed as including both Christian proclamation and Christian teaching”.[32] Dengan pemahaman ini, jemaat sebagai individu Kristen maupun sebagai gereja dimampukan untuk mengekspresikan iman yang bersumber dari kebenaran yang tidak berubah ke dalam suatu konteks tertentu yang selalu berubah.

Akhir kata, penulis ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya fondasi doktrin yang benar, yang memiliki nilai universal dan kekal. Semua pemikiran theologi yang pernah timbul dalam sejarah sebenarnya tidak lebih daripada sekadar ekspresi doktrin yang universal di dalam suatu konteks yang partikular. Mementingkan upaya kontekstualisasi lebih daripada pengajaran doktrin merupakan kesalahan fundamental dan usaha bertheologi yang tidak efektif. Konteks selalu berubah, tetapi kebenaran selalu tetap. Truth is always constant but not static.

Scriptura sacra locuta, res decisa est

(Holy Scripture has spoken, the issue is decided)

[1] Douglas J. Elwood, ed., Asian Christian Theology: Emerging Themes (Philadelphia: The Westminster Press, 1980), 23.

[2] Ibid, 25.

[3] “Contextualization: Asian Theology” in Biblical Theology in Asia , ed. by Ken Gnanakan (Bangalore: Theological Book Trust, 1995), 3.

[4] Jauh sebelum konsultasi ini beberapa penginjil dapat dianggap sebagai perintis teologi kontekstual, misalnya Matteo Ricci di China dan de Nobily di India. Ide tentang teologi kontekstualisasi sendiri sudah lama didengungkan, antara lain Theology of the pain of God oleh Kazoh Kitamori (1946). Lihat Elwood, Asian Christian Theology, 23-33.

[5] Dean Gilliland, “Contextualization” in Evangelical Dictionary of Word Mission, ed. by A Scott Moreau, Harold Netland and Charles van Engen (Grand Rapids/Carlise: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 2000).

[6] Th. van den End, Harta dalam Bejana: Sejarah Gereja Ringkas (cet. ke-3; Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982), 271.

[7] Untuk detail lihat A.G. Hoekema, Berpikir dalam Keseimbangan yang Dinamis (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997), 46-56.

[8] Ibid, 74.

[9] Ibid, 116.

[10] Ibid, 200-210.

[11] Ibid, 250.

[12] Ibid, 251.

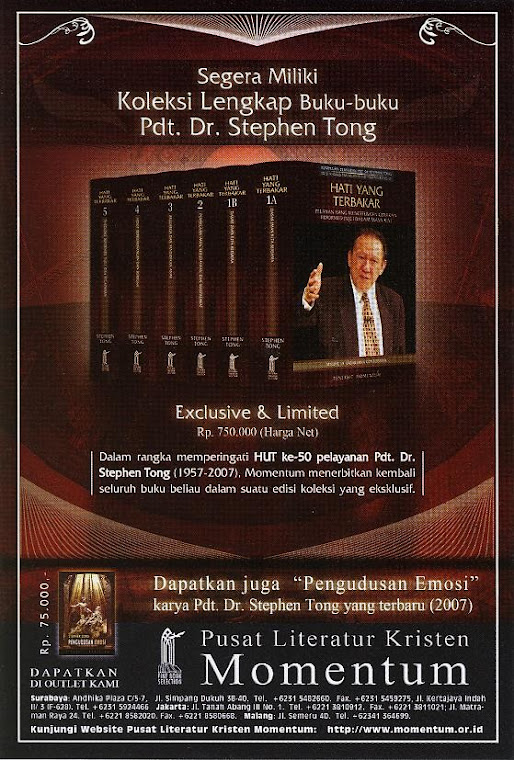

[13] Meskipun Eka Darmaputera tidak menyebut warna teologi secara eksplisit, namun dari esensi diskripsinya bisa ditangkap bahwa ia sedang menyorot teologi Reformed ketika ia menulis, “teologi yang benar, kata mereka, adalah yang universal, bukan yang kontekstual. Yang kebal terhadap perubahan, bukan yang peka terhadap perubahan…sepintas lalu, ia kedengaran menarik…tetapi ia menyesatkan. Sebab teologi yang universal, apalagi teologi yang kekal, itu sesungguhnya hanya ada di angan-angan”. Eka Darmaputera, “Menuju Teologi Kontekstual di Indonesia” dalam Konteks Berteologi di Indonesia, disunting oleh Eka Darmaputera (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991), 9. Bandingkan prakata Stephen Tong dalam setiap seri terjemahan Teologi Sistematik, “sejarah membuktikan teologi yang berkompromi dengan pikiran zaman, secara lahiriah sepertinya lebih sesuai dengan zaman itu, namun sebenarnya segera akan digugurkan oleh zaman selanjutnya. Sedangkan Teologi Reformed seolah-olah kurang sesuai dengan arus zaman, namun telah menjadi penghakim pikiran zaman yang tidak berpangkalan pada kekekalan”.

[14] H. Henry Meeter, rev. by Paul A. Marshall, The Basic Ideas of Calvinism (6th edition; Grand Rapids: Baker Book House, 1990), 71.

[15] Alister McGrath, Spirituality in An Age of Change: Rediscovering the Spirits of the Reformers (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1994), 40-41.

[16] Meeter, The Basic Ideas, 72.

[17] Ia merupakan salah satu teolog Reformed-culturalist. Yakub B. Susabda, Pengantar ke dalam Teologi Reformed (Jakarta: Lembaga Reformed Injili Indonesia, 1994), 73-4.

[18] WCF III.1-2 “God from all eternity did, by the most wise and holy counsel of his own will, freely and unchangeably ordain whatsoever comes to pass…yet hath he not decreed anything because he foresaw it as future, or as that which would come to pass upon such condition”. WCF IV.1 “It pleased God the Father, Son, and Holy Ghost for the manifestation of the glory of his eternal power, wisdom, and goodness, in the beginning, to create, or make of nothing, the world, and all things therein, whether visible or invisible…” WCF V.1 “God, the great Creator of all things, doth uphold, direct, dispose, and govern all creatures, actions, and things, from the greatest even to the least…”

[19] M. Eugene Osterhaven, The Faith of the Church: A Reformed Perspective on Its Historical Development (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1982), 218.

[20] Louis Berkhof, Systematic Theology: New Combined Edition (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1996), 435. Ia menulis, “it (anugerah Allah) appears also in the natural blessings which God showers upon man in the present life, in spite of the fact that man has forfeited them and lies under the sentence of death. It is seen in all that God does to restarin the devastating influence and development of sin in the world, and to maintain and enrich and develop the natural life of mankind in general and of those individuals who constitute the human race”.

[21] Arthur F. Holmes, Segala Kebenaran adalah Kebenaran Allah (diterj. oleh Yongky Karman; Jakarta: Lembaga Reformed Injili Indonesia, 1990), 33.

[22] Koentjaraningrat membedakan antara “modernisasi”, “westernisasi” dan “penggunaan unsur-unsur Barat”. Lihat Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan (Jakarta: Gramedia, 1981), 131-7.

[23] Moreau, Evangelical Dictionary. Accomodation “indicates what generally conscious processes of adaptation, done with the willingness to adopt some of the forms of receiving culture and at times to leave aside some of the prior Christian church’s custom considered to be an impediment to embracing Christian faith in the receiving culture” (George E. Hunsberger, “Accomodation”). Indigenization “a term describing the translatability of the universal Christian faith into the forms and symbols of the particular cultures of the world” (Harvie M. Conn “Indigenization”). Inculturation “parallel to contextualization…the incarnation of Christian life and of the Christian message in a particular cultural context, in such a way that this experience not only finds expression through elements proper to the culture in question, but becomes a principle that animates, directs and unifies the culture, transformingand remaking it so as to bring about a new creation” (A Scott Moreau “Inculturation”).

[24] Sketsa ini diambil dari Alister E. McGrath, Historical Theology (Malden: Blackwell Publishers, 1998), 1-9. Lihat juga Edward Farley, “Theologia -The History of A Concept” dalam Readings in Christian Theology, ed. by Peter C. Hodgson and Robert H. King (Philadelphia: Fortress Press, 1985), 1-15. Untuk konsep Reformed tentang prolegomena teologi lihat Louis Berkhof, Introductory Volume to Systematic Theology (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1932); Charles Hodge, Systematic Theology Volume I Chapters 1 & 2 (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1981). Untuk prolegomena yang lebih historical lihat Richard A. Muller, Post-Reformation Reformed Dogmatics Volume 1: Prolegomena to Theology (Grand Rapids: Baker Book House, 1987).

[25] McGrath, Historical, 4.

[26] Wayan Mastra, “Stomach Theology in a Poor Island Paradise” in Cup of Water, Bread of Life.

[27] Joseph Tong, Class Notes: Basic Reformed Doctrine (Los Angeles: International Theological Seminary, 2000), 3.

[28] Untuk pembahasan yang bagus tentang relasi kontekstualisasi dan hermeneutik lihat Richard A. Muller, “The Study of Theology” in Foundations of Contemporary Interpretation, ed., by Moises Silva (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1996), 653-661.

[29] D. J. Hesselgrave, “The Contextual Theology” in Evangelical Dictionary of Theology (ed., Walter A. Elwell; rev. ed.; Grand Rapids/Carlise: Baker Academic/Paternoster Press, 2001), 295.

[30] Ibid.

[31] Paul G. Hiebert, “Critical Contextualization” in The Best in Theology Volume Two, ed. by J.I. Packer and Paul Fromer (Illinois: Carol Stream, t.th), 393.

[32] Robert L. Reymond, A New Systematic Theology of the Christian Faith (Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1998), xxxiv.

Sumber: http://gkri-exodus.org/page.php?theologi-kontekstual

Profil Ev. Yakub Tri Handoko:

Ev. Yakub Tri Handoko, M.A., Th.M. adalah gembala sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia (GKRI) Exodus, Surabaya dan dosen paro waktu di Institut Theologi Abdiel Indonesia (ITHASIA), Pacet. Beliau meraih gelar Sarjana Theologi (S.Th.) dari Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya (STAS); gelar Master of Arts (M.A.) dan Master of Theology (Th.M.) dari International Theological Seminary, U.S.A.